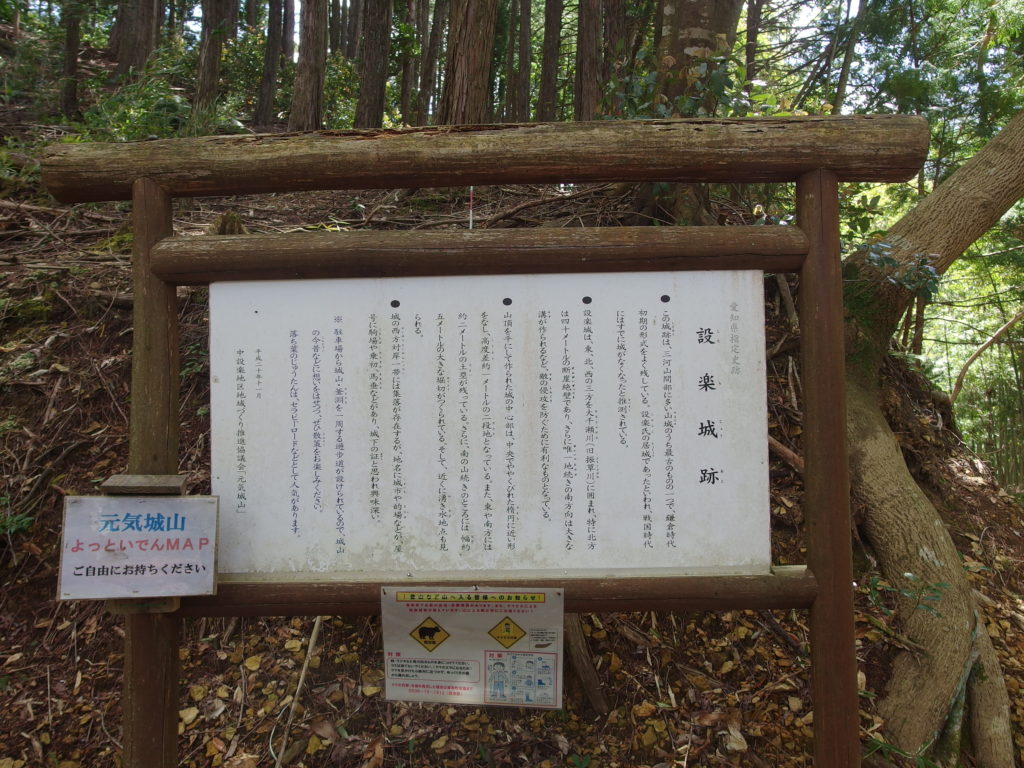

今回は設楽城(したらじょう)についてボソッと語ってみようと思う。設楽城は愛知県北設楽郡東栄町にある山城で現在は設楽城址として愛知県の史跡に指定されている。この城がいつ築城されたのかは定かではないが、現地案内版によると正和元年(1312年)頃に設楽重清という者がこの地に移転してきて設楽城に居住したらしいので少なくとも鎌倉時代後期位からは存在していたのだと思われる。

その後も設楽氏による支配が続いたと思われるが永正年間(1504年~1521年)の頃になると伊藤氏と呼ばれる者が、この近くに別所城を築いてこの地域を治めるようになるが、その時には廃城になっていたと言われている。ただ別の書籍では駿河の今川氏が三河地方に進出してくるまでは設楽氏は健在で今川義元が戦死した後も徳川氏に従ったとあるのでこの辺りはよく分からないねぇ。

何にせよその後は伊藤氏が設楽城を接収したのは間違いないようである。しかしその伊藤氏も天正三年(1575年)に勃発した「長篠設楽の戦役」で武田家に属して戦い、武田軍が敗退すると本拠地である別所城を放棄して甲斐国へ逃れたと言われている。その時に設楽城もついでに放棄してしまい、その後は誰も入ることなく廃城になり現在に至ると思われる。設楽城の概要はこんな感じか?

山城ではあるがすぐ脇に専用駐車場があるのでそこから城を目指せばすぐに到着する。古い歴史を持つ設楽城ではあるが、郭や堀、土塁などが良好な状態で残っている。史跡に指定されるので城跡として整備されておりそれぞれの遺構に案内板も建てられている。地図見ると分かるが設楽城は三方向を河川に囲まれており、しかも断崖絶壁なっている。

その為か曲輪や堀などは一方向に集中しているような構造になっているのが見て取れる。防御施設を一つの方向に集中できるのでかなりの堅城ぶりが伺えるのだが、残念ながら記録上においては城を巡る戦闘は無かったようだ。あと遺構ではないが本丸の所に「大黒杉」という築城された当初から生えていたと言われる巨大な杉の木があった。少なくとも樹齢700年以上という事か・・・それにしても手入れされていないのか寿命なのか?城以上に朽ち果てている印象を感じてしまった

この日は別所城も行ってきたのでついでにここに書いておこうと思う。設楽城址から東へ約1キロくらいの所に「東栄町立東栄中学校」がありそこに別所城は存在していたと言われている。伊藤貞久という者が築城させ時期は天文年間(1532年~1555年)の頃なのだそうな。この伊藤貞久は長篠菅沼氏の家臣で、その息子である伊藤貞次は甲斐国の武田氏に従属していたようである。上でも書いたが俗に言う「長篠の戦い」でも武田方に付いていたようだが勝頼が敗走すると、貞次も城を放棄して甲斐国に逃走した。そして城はそのまま廃城となった。

城は小高い丘の上にあり平山城に分類されると思う、現在は東栄中学校の敷地内に石碑が建っており、土塁などの遺構も残されているらしいのだがどの部分を指しているのかは判別できなかった。麓の所に東栄町役場の駐車場があり、そこに停めさせてもらって現地まで歩いて行ったがそんなに距離は無いので攻略難易度は低いが石碑の場所が分からず少し往生してしまった、グラウンドの南端にひっそりと建っていたよ。

俺の名はノラネコ、まぁそんなのはどうでもいい。俗に言う「氷河期世代」の初期型で同年代の連中(特に♀)からは蔑まれている。俺はなにもしてないのに・・・そんな訳で性格はかな-り荒んでいる