ど-もこんばんは、今回は野田城(のだじょう)についてポツリと語ってみようと思う。野田城の所在地は愛知県新城市豊島本城という所にある、城郭の規模は小城の類であるがここも全国に無数にある城の中でも割と有名な城ではないだろうか?何故に知名度が高いかと言うと甲斐国の戦国大名である武田信玄の生涯最後の戦場がこの野田城を巡る戦いだったからだろうなぁ。あと城を巡る戦いのエピソードとかも含めて。

野田城は永正五年(1508年)、菅沼定則によって築城させたと言われている。野田菅沼氏は元々はこの近くに屋敷を構えていたらしいのだが度重なる水害とこの頃には駿河の今川氏が三河地方に進出してきたようで、定則が当主になってそれらに備える為に築城させたとも言われている。地理的に東三河の要衝にある為なのか?野田城は何度も戦火に晒されているようで、永禄四年(1561年)にはあの有名な暗君でもある今川氏真にも攻め落とされている。因みに野田城は廃城になるまで野田菅沼氏が支配しており、一時期は今川氏に従属していたが永禄三年(1560年)に発生した「桶狭間の戦い」で義元が戦死すると今度は徳川氏に鞍替えする事になった。その間にも野田城の防衛力も徐々に強化されていったようだ。

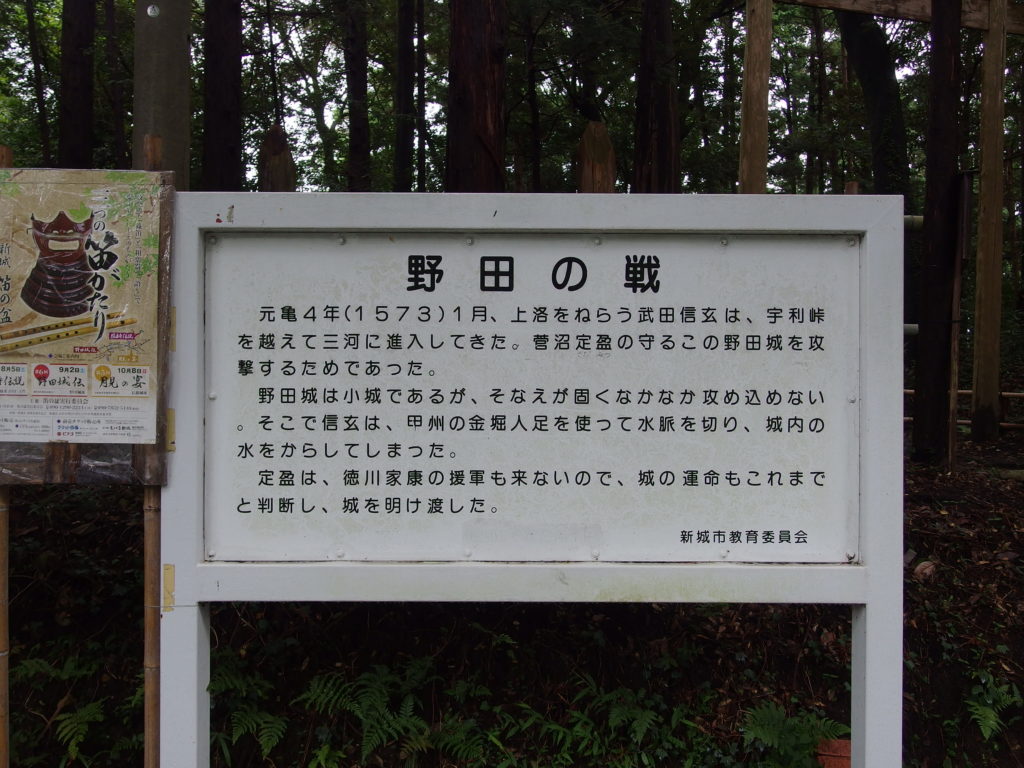

今川氏が没落し今度は甲斐国の武田氏が三河地方に進出してくるのだが、当時の当主であった菅沼定盈(すがぬまさだみつ)は徳川氏に付いて武田軍に対抗することになった。武田軍との戦闘で記録に残っているのは元亀二年(1571年)と元亀四年(1573年)に起こった攻防戦で特に有名なのが元亀四年に発生した所謂「野田城の戦い」だろう。武田軍30000人に対して守る菅沼軍は僅かに500人、当時の野田城周辺は川や沼地に囲まれておりそれらを天然の堀として利用された城郭だったので力攻めは不利と判断したのか武田軍は力攻めは行わず、大軍による包囲戦を行う事になった。

信玄は本拠地である甲斐国からわざわざ金山掘りを行う労働者を呼び寄せ、城の脇腹に穴を掘り井戸の水源を断ち切る作戦に出る。これが功を奏したのかどうかは分からないが、約一か月も籠城していた定盈はついに力尽き城兵の助命を条件に降伏することになった。定盈は武田軍の捕虜となったが、その後すぐに徳川氏との捕虜交換で解放される。信玄もこの頃には持病が悪化して療養の為に甲斐国へ引き揚げるがその途上で病没してしまう。

野田城のその後であるが信玄亡き後、一時的に三河地方における武田氏の影響が弱まった隙をついて翌天正二年(1574年)には定盈により奪還されている。その後も彼が城主として君臨していたが天正一八年(1590年)に徳川家康が関東地方に転封になると定盈もそれに従って城を放棄、以後廃城となり現在に至る。こんな感じで良いか?

野田城周辺には駐車場は無いので城の脇道に路駐させてもらった。車通りは無いし道幅も広いので邪魔にはならんだろう。新城市指定史跡なので遺構類などもある程度は残されている。確認できたのは郭、堀、井戸で、特に井戸はかなりの大きさであった。現地案内版によるとこの井戸水を断たれて城は落ちたのだそうな。あと井戸の近くに「武田信玄を狙撃した場所」と記載されている立て札があった。これも有名な伝説で城の攻防戦の最中、信玄が城から聞こえる笛の音に惹かれて城に近づいた際にここから狙撃されてしまい、それが元で死亡したという話だ。黒澤明監督の映画「影武者」の元ネタのエピソードであるが、これが本当なら武田軍は降伏など許さず城主以下城兵全員は皆殺しにされているだろうよ・・・

俺の名はノラネコ、まぁそんなのはどうでもいい。俗に言う「氷河期世代」の初期型で同年代の連中(特に♀)からは蔑まれている。俺はなにもしてないのに・・・そんな訳で性格はかな-り荒んでいる